���̓�����͗N���Ă���i���ɔŁj

���̓�����͗N���Ă���i�P�s�{�j

2016�N9��6���@���w�ٕ����@670�~�{�Ł@372��

�@�@

�@�@

[Data]

# 2012�N9��3���`2013�N4��18���܂� �u���{�o�ϐV���d�q�Łv��65��A��

# 2013�N11��6���A���{�o�ϐV���o�ŎЂ�芧�s

# 2016�N 9��6���A���w�ق�蕶�Ɋ��s

# 1969�N�`70�N�̍��Z�����i�����j�����`�[�t�ɂ������ҏ����B������z���Z���

�@ ���Ă��܂����A�����܂ł��t�B�N�V�����ł�

# ���@�� �F ��{�O�Y

# �� �� �F ��ؐ���f�U�C����

# �t�H�g �F Getty Images

# �ҏW�� �F ��_�L��

[�`�������ǂ�]

�v�����[�O�Ƒ�1�̖͂`�� ���ǂ߂܂�

2013�N11��6���@���{�o�ϐV���o�Ŏ��@1600�~�{�Ł@317��

�@�@

�@�@

[Data]

# 2012�N9��3���`2013�N4��18���܂� �u���{�o�ϐV���d�q�Łv��65��A��

# 2013�N11��6���A���{�o�ϐV���o�ŎЂ�芧�s

# 1969�N�`70�N�̍��Z�����i�����j�����`�[�t�ɂ������ҏ����B������z���Z���

�@ ���Ă��܂����A�����܂ł��t�B�N�V�����ł�

# �т̐��E���́A��{�O�Y���ɂ��肢���܂���

# �� �� �F ��ؐ���f�U�C����

�@�i��ؐ��ꂳ��ɂ́u��l�Áv�u����ӂꂽ���@�v�̑��������肢���܂����j

# �t�H�g �F Getty Images

# �ҏW�� �F ���R�K

�� �J�o�[�̎ʐ^�́A���L�V�R�E���J�^�������̃Z�m�[�e �i���Ȃ��j ���

�� 2011�N11��7���u���{�o�ϐV���v���� �S5�i

[�薼�ɂ���]

���薼�� �w���̓�����͗N���Ă���x �́A���{��Ƃ̈ؗF�E�Z�쒼�q���A�u���p��Ƃɂ��k�Ј⎙�x�� �w3.11�����ȓW�x�v �ɏo�i�����G���i �w���Â݁x �ɓY�������t �u���̓����A�����݂͗N���Ă���B����邱�ƂȂ��N���Â���v ����Ղ��܂����B

���܂��A�Z�쒼�q����́A�u���o�V���d�q�Łv�Ŏ������̒��ҏ����̘A�ڂ��J�n����3�����O�A2012�N6��4���ɋ}�����ꂽ�̂ŁA�u���̓����A�����݂͗N���Ă���v�Ƃ������t�� �u�Z�쒼�q�̃u���O�v �Ɉ₳�ꂽ�Ŋ��̃��b�Z�[�W�Ƃ��Ȃ�܂����B����

�� �u3.11�����ȓW�v�o�i��i �w���Â݁x �i2012�N1�� �Z�쒼�q�� P4�j

[���o�V���d�q�ŘA��]

���A�ڎ��̎��ʂ� ������ɕۑ� ����Ă��܂�

�����̐V���ƈ���āA�d�q�ł̓r���[�A�[�œǂތ`���Ȃ̂ŁA���e�ʂɐ���������܂���B�A�ڂP�͌��e�p�����Z�V�����x�ƈ˗�����܂������A�A�ڏI�������ɋ߂Â��ɂ�ĕ��ꂪ�傫���c��݁A�A�ڂP���30���قǏ��������Ƃ�����܂���

[���]�E���҃C���^�r���[�E�G�b�Z�C�E�u����]

# �����N����N���b�N������ׂēǂ߂܂�

��2012�N�W��27��

�@�w���o�V���d�q�Łx�ɁA�G�b�Z�C �u���Z��������40�N�A���̈Ӗ������ܖ₢�����v �f��

��2013�N11��16��

�@�w�����V���x�[���ɁA���҃C���^�r���[ �u����Ƃ炦�ĕ�����v �f�ځ@�i���ʂ͂������j

��2013�N11��26��

�@�w�����V���x�[���ɁA�c���a�����ɂ�� �u11���̕��|���]�v �f��

��2013�N12��15��

�@�u����h�b�g�R����� �w���̓�����͗N���Ă���x�Ǐ��� �J�� �i�֘A�G�b�Z�C�j

��2013�N12��17��

�@�w�T�������x�[���ɁA���҃C���^�r���[ �u�P�N�������܂�Ă������v �f��

��2013�N12��21���i�����ʐM�z�M�j

�@�w��������x �w�_�ːV���x �w����V���x���� �u���]�i�R��s���Y���j�v �f��

��2013�N12��25���@

�@�w�}�K�W���X�x ��؍k���ɂ�� �u���X���U�����L�v �ŏЉ�

��2014�N�P���Q����

�@�w�T���V���x �N���N�n���E�ߊ�� �u���]�L�����I�x�X�g�T�v �ŏЉ�

��2014�N�P���W��

�@�w�����V���x ���� �u�u�b�N�E�H�b�`���O�F�V���v �ŏЉ�@�i���ʂ͂������j

��2014�N�P��12���i�����ʐM�z�M�j

�@�w���s�V���x �w��ѐV���x �w�������x�w�R���V���x���� ���҃C���^�r���[ �f��

��2014�N�R���X��

�@�w�k�C���V���x ���� �u�{�̐X�E�V���ƕ����v �ŏЉ�@

�����o�V���@�@�@�@�@�@�@�������V���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������V��

�@

�@  �@

�@

���T�������@�@�@�@�@�@�������ʐM�z�M�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ʐM�z�M

�@

�@  �@

�@

[�ǎ҂̏��]]

���u�N���O�@�@�@�@�@���Ǐ����[�^�[�@�@�@���V�E�͂��̂Ԃ₫�@ �����̕��M���L

��Weblog ���M�q�@�@�@�������y���@�@�@���Ƃ�Ƃ߂��Ȃ��Ԃ��@�@�@�@�@����炵�̃t�H����

��������n�i�F�s�{��w�y�����j�@�@�@�@���y���M���u�b�N�J�t�F�@�@�@ ���x���r

�����������Ă������ƒT���B�@�@�@�@�@�@�@ ���Ђ��[���_�ɏ悹���@�@�@ ��Hitomi��

�����܂��Ђ����@�@�@��itohtrick�����@�@ ��tomomi�����@�@�@�@�@�@�@�@ ��M.Ito����

�������˂������@ ���݂邭�����@�@�@�@ ����⋱��i���Ǝv�z�E�N�w�j�@ ���A

���͓c���i����w�����j�@�@��3��11����z���Â����@�@ �����q���L�@�_�Ɠ��L

�����a�����I����̑����@�@ ���������i��Ɓj�@ �A �B�@ ���r����m�i�x�����v�����j

���q��P��i�ҏW�ҁj�@ �A�@�@�����c�p�j�@�@ �����f�@ �A�@�@ ���t�[�^�@�@ ���ӂ�

�����ؑn�i�e���r�f�B���N�^�[�j

[�g�s�b�N�X]

��2014�N3��2���w���̓�����͗N���Ă���x����4��Twitter���w�܁E��������9���ɑI�o����܂����B���A1�ʂ͏��c�q���w�X�^�b�L���O�\�x�i�͏o���[�V�Ёj�ł�

�� ��4��Twitter���w�܁@2013�N�A�����I����1��i�����ҁj ���S���[���ʂ܂Ƃ�

�� ��4��Twitter���w�� ���ʔ��\��A�[�J�C�u ��0:13�`�������唭�\���n�܂�܂�

�����ʔ��\��̖͗l �i�o�ȁF�L��R���A��X�]�A���X�ؓցA���]�����A�Έ��Ίe���j

[�����̔w�i�ɂȂ���1969�N]

���ʐ^��1969�N6��28���A�V�h�����n���L��̃t�H�[�N�Q�����B���̓��A����t�H�[�N�W��Q���҂̑������f���Ɉڍs�������A�@�����ɂ��f�����ɍ×܃K�X�e���������܂��ȂǁA�V�h������т͍������ɂ߁A�ʍs�l2�l�������Y���������ăP�K�����A�x��16�l���d�y�����A�w����64�l���ߕ߂��ꂽ�B

�y��L��1969�N6��28���̐V�h��`�����ӏ����A�����{�����ȉ��Ɉꕔ�����z

�u�K�X�e���I�@�@�������K�X�e�����������I�v

�@�j�̋��ѐ����������A���̏u�ԁA�×܃K�X�̓������@�E��˂����B�K�X�e�̔��˂����݂��������������ŕ�������B�����܂��ڂ��ɂ��Ȃ�A�܂����ӂ�o�Ă����B

�@���F�̐����𒅂��@���������ɕ���ŃK�X�e��ł��Ă���B�M�����Ȃ����Ƃ����A����͂��܂܂��Ɍ����ɋN���Ă��邱�Ƃ������B�K�X�e�͌Q�O�̓������ł����A�����f���l�X�̑����Ńp�b�p�b�ƌ������y��B

�u�@�����A�A��A�A��I�v�Ƌؖ�͐���m�炵�Ă��邪�A�ڂ��͋��|�̂��܂萺���グ�邱�Ƃ����ł��Ȃ��B�n���J�`��ڂɓ��ĂāA���������f�����肾�����B�c����������������Ⴂ��e���×܃K�X�Ŗڂ�^���Ԃɂ��ė���������ł���p����u�ڂɓ���A���̒ꂩ��{�肪���ݏグ�Ă������A��͂苰�|�̕��������Ă��܂��A�ޏ��ɐ��������邱�Ƃ��ł����ɂ��̏��ʂ肷���Ă��܂����B

�u�n���ɖ߂낤�I�v�Ƌؖ삪�吺�Ō������B

�@���̑I�����������̂�������Ȃ��������A�ڂ��Ƒ�͌��݂͌��̘r����������Ƃ���ݍ��킹���܂܁A�ؖ�̎p��������Ȃ��悤�ɁA�l�g�������킯�Ĕނ̂��Ƃɑ������B

�@�n���Ɍ������l�����̈�Q������A���̐l�g�ɉ������悤�ɂ��Ēn���L��ɖ߂����B�����A�n���ɂ���ʂ̍×܃K�X�e���������܂�A�L��͔����ɕ�܂�Ă����B����Ȓ��ł��w�������͌���g��ŁA�u�E�B�E�V�����E�I�[�o�[�J���v���̂������Ă���B�@�����͂��łɒn����������g�������Ƃ̂悤�������B�ڂ��Ƒ�͌��͂��炭���̏�ɕ��S��Ԃŗ����s�����Ă����B

�@�w�������͂��������ŏW�c�����A�u�@�����̉��\�������Ȃ����[�v�ƍR�c�̐����グ�Ă���B

�u�����ɍs���ɂ͂ǂ������炢���v

�u���̂܂ܒn���ʘH��i�ق��������ȁv

�@��͌��Ƃڂ�������ȉ�b�����킵�Ă���ƁA�u��ɋ�����I�v�Ƌؖ삪�����������グ���B�r�N�b�Ƃ��Ăڂ��͋ؖ�̊�������B

�u���ꂪ���ƌ��͂ɂ��\�͂Ȃȁv�Ƌؖ삪�����Ɍ�����������悤�Ɍ������B

�@���̂Ƃ��L��̉��̕�����傫�Ȋ������オ�����B�����Ă悭�����Ȃ����A���l�̒j��������Ԃ����͂�ł���B

�u�悵�v�Ƌؖ�͂Ԃ₭�ƁA�ӂ��ɑ��肾�����B

�u�ؖ�I�v�Ƃڂ��͋��B

�u�ؖ�A�߂��Ă����I�v�Ƒ�͌������B

�@�����A�ؖ�͈�x���U��������A�����̗������߂钆����ԂɌ������đ��葱�����B�i��2�́E112�`114�y�[�W���j

[�菑���o�n�o]

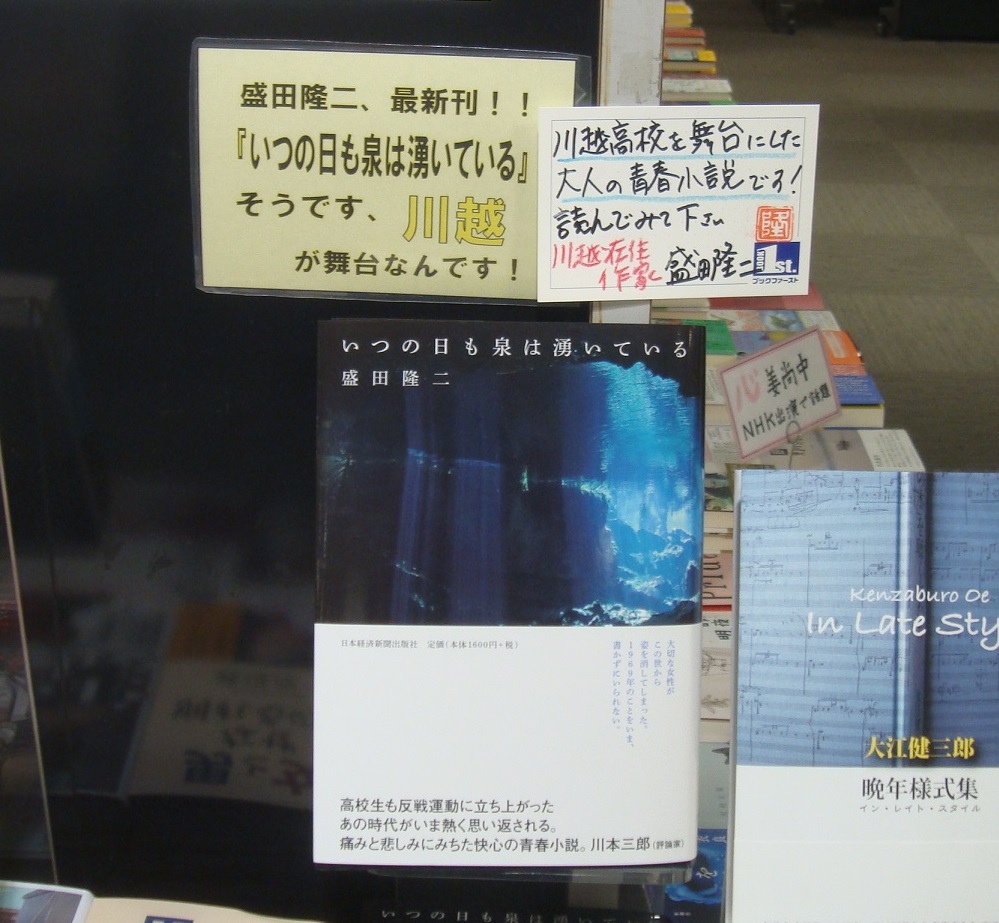

���n���̃u�b�N�t�@�[�X�g��z�X�ɂ� (�E�́A���c���g�̎菑���o�n�o�ł�)

[Ust�z�M����]

��2013�N12��17����Ust�z�M���ꂽ�C�k�ԑg �u�R�y���j�N�X�̒T�� ��16��F�����F���~���썎���~���c����i�Q�X�g�j�v�ł́A�w���̓�����͗N���Ă���x���ނɂ��āA�����Ƃ͂Ȃ������̂��A�ǂ��܂ł������łǂ�����z���͂������n�߂�̂��ȂǁA�����Ղ�90���Ԍ������܂����B�ʐ^�������썎����

���C�k�ԑg �u�R�y���j�N�X�̒T���v �̖`��15����������Ŏ����ł��܂�

����L�̓C�k�� �u���W�I�̊X�ň����܂��傤�v ��45���Ԃ̉����ł����͂����Ă��܂�

�����A���̉����̍��i��90�����S�ł� �u���W�I�f�C�Y�v �ɂĔ������ł�

�Ę^ �u���̓�����͗N���Ă���v�i�`���j�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�v�����[�O

�@�����̂悤�ɋ��j���̊��@�O�f���ɎQ�����A�����d�Ԃɗh���ċA�����Z���N������\�����̖�A�ڂ��̓V�����[�𗁂тĊ�������ƁA���������p�\�R���Ɍ��������B�c�C�b�^�[�Ńf���̓����̗l�q��X�s�[�`�̓�����`�F�b�N���悤�Ǝv�����̂��B�����A�^�C�����C���ɗ���Ă�����̃c�C�[�g�ɖڂ����܂�A������ɊS���ڂ��Ă��܂����B

�q���T�̎����O�\���́A�����N�̑吳�������疞�S�N�A�܂�u�吳�S�N�v�̋L�O���B�F����A�������ł����r

�@�������A���傤�ǕS�N�Ȃ̂��B�ڂ��͕ԐM�L�[�������āA�����Ƀc�C�b�^�[�ɏ������B

�q�u�����S�N�v�Ɣ�ׂĐ���オ���Ă��܂���ˁr

�q�����A��c����A���v���Ԃ�B��������͂�͂�ߑ㍑�Ƃ̎n�܂�Ƃ����傫�Ȉʒu�Â�������܂�������ˁr

�@����̓c�C�b�^�[�ł悭���Ƃ������j�������A�{�����E�Ƃ��m��Ȃ��B�ǂ{�̊��z�Ȃǂ��̒��Ԃ��p�ɂɂԂ₢�Ă���̂ŁA���łɒ�N�ސE�����l��������Ȃ��B

�@�v���Ԃ��Ă݂�A���ƍs���u�����S�N�Ձv�����s���ꂽ���Z���N�A�ڂ��͒��w�O�N���������B�m�g�j�̑�̓h���}�u���n���䂭�v�𗼐e���M�S�Ɍ��Ă������Ƃ�A���̑傫�Ȑߖڂ̔N�ɂ��݂����ɓ��{�̗��j��������@������Ă��K�������͂��܊��݂��߂Ă���A�Ɨ͐������V���t�̂��Ƃ͉����Ă��邪�A�����̂ڂ��͘A�ڂ��n�܂�������́u�������̃W���[�v��A���W�I�̐[��������痬��Ă�����t�H�[�N�ɖ����ŁA�����ېV����S�N�ƌ����Ă��܂������s���Ƃ��Ȃ������B

�@�ނ��낻�̔N�̏H�A��w���𒆐S�Ƃ���f�������V�h�w��苒���ēd�Ԃ̃V�[�g���O���ĉ�����A�@�����ƏՓ˂��ĉ��S�l���ߕ߂��ꂽ�ƕ�ꂽ�Ƃ��ɂ́A�ő���ۂ�Ńe���r�̃j���[�X�f���������Ȃ���A�ڂ��͂��ܗ��j�ɗ�������Ă���A�Ɛk����قNj������A�������̔M���̉Q�ɐg��u�����낤�����̎p���Ђ����ɑz�����ċ��|�����o�������̂����A���̓����ɓ��{�����قŖ����S�N�L�O���T���l�X�ƍÂ��ꂽ���Ƃ͂܂������m��Ȃ��������A�V�h�w��苒������w���������A���̑O�N�ɏj�������ꂽ�����L�O�̓��Ɩ����S�N�L�����y�[�������т��Č��������e���Ă������ƂȂǁA����ɑz�����y�Ȃ������B�ڂ��͓����ߍx�̂ЂȂт��鉺���ł̂�т������ۊ��蓪�̃T�b�J�[���N�ɂ����Ȃ������B

�q���̐ߖڂ́A���a�S�N�̓�Z��Z�N�ł��ˁr�@

�@�����������ނƁA�j���͂����ɕԂ��Ă����B

�q�������̔p�F�͓�Z�܁Z�N�������ڕW�B�H���\�ɂ��A���a�S�N�̔N�ɂȂ��Ă��A���q�F���̔R����������I���Ă��܂���B���������ǂ��Ɍ������Ă���̂ł��傤���A���̍��́B���̍��������͐����Ă��Ȃ��ł��傤���@

�@��Z��Z�N�Ɏ����͂��łɂ��̐��ɂ��Ȃ��A�ƒj���͌����Ă���B����قǍ���Ȃ̂��A���邢�͏d���a�ɜ���Ă���̂��A������m�F����킯�ɂ������Ȃ��B�q�����ł��ˁr�Ƃڂ��͒Z���ԐM���A�������Ɂu���@�O�f���v�Ƒł�����ŃG���^�[�L�[���������B

�@���S����Ƃ����l�������c�C�b�^�[�Ńf���̗l�q����Ă���B����܂ł́u�ĉғ����v�̃V���O���C�V���[���������A�X�}�[�g�t�H���ŎB�e���ꂽ�ʐ^������Ɓu���q�͋K���ψ���̐l����P��v�̃v���J�[�h���f����l�������Ă���B�q�ǂ��A��̎Ⴂ��e�̎p���ڗ����A��͂�f���̎Q���҂͂��Ĉ��ۓ����┽��^���ɂȂ�炩�̌`�Ŋւ�����\��ȏ�̔N��w�����|�I�ɑ����B

�@���������A���@�O�f���ō��Z���炵����҂̏W�c�������������Ƃ͈�x���Ȃ��ȁB���[�`���[�u�ɃA�b�v���ꂽ��������Ȃ��炻���v�����u�ԁA�@�̉��ɔM�����̂���ƍ��ݏグ�A�����܂��ܑB���o�B�l�\�N�ȏ�O�ɔ��~���J�����ŎB�e���ꂽ�A���̉����������m�N���̃T�C�����g�f�悪�}�ɂ�݂������Ă����̂��B

�@��Ȑl�����̐����獚�R�Ǝp�������Ă��܂����B���̓�����܂������o���Ă��Ȃ��B���̂ƂĂ��Ȃ��r���������̋̒����̂悤�ɗ��ꗎ���Ă����c�c�B���������߂��݂̔���͒����u�����ɂ��肩�����P���Ă��邪�A�ڂ��͂���ɑς���p������Ɛg�ɂ����悤�������B�������ĕ��͂ɏ����L�����Ƃ͂����Ƃ��L���Ȏ藧�Ă̈�Ȃ̂��낤�B

�@����A����ɂ��Ă��A�Z�V�E���P�R�V�̔��������O�\�N�A�p�F�����܂Ŏl�\�N�A�����̉^�]�͍Œ��Z�\�N�B�c�C�b�^�[��̂��Ƃ�ɂ��Ă��A���{�l�̓����b�ɂ���Ȃɒ����X�p���̘b�肪��邱�ƂȂǂ��܂܂łȂ��������낤�B�����x�����ː��p���������Q�ɂȂ���Ԃ����[���b�p�̊�ł͏\���N�A�A�����J�̊�ł͕S���N�ɂ��Ȃ�ƌv�Z����Ă���A�Ɨc���q������e�������M�S�Ɍ�荇���B����Ȏ��オ����Ȃ�Ĉ�N���O�܂ŒN���z�����Ȃ������B

�@�O�\���قǂ����Ĉ�ʂ�`�F�b�N������ƁA�ڂ��̓l�b�g���痣��āA��̕������Ăяo�����B

�@

�@���̓�����͗N���Ă���

�@

�@�����O���݂ɂȂ�A�܂���s���������Ă��Ȃ��p�\�R���̉�ʂ������ƌ��߂�B

�@�Z�\�N�߂��������炦��ƁA�\�N�Ƃ������Ԃ̒�����̊��ł���B������肩�A�����Ă������Ԃ�܂莆�̂悤�ɋt�ɐ܂�Ԃ����ƂŁA���������܂��\�N�O�̂��Ƃ������قlj����̂ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B�܂�S�N�Ƃ������Ԃ̒������\���ɑz���͈͓̔��Ɏ��܂��Ă��܂��A�l�̈ꐶ�Ƃ͂���Ȃɂ��Z���A���������̖��̂悤�Ȃ��̂������̂��A�Ǝv���m�炳��邱�ƂɂȂ�B�Ⴂ���ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��������Ƃ��B

�@������Ɩڂ���A�����S�N�o�������Ƒz�����A�Â��ɖڂ��J����B����Ƃǂ����B���ܒn��ɐ����Ă���l�͂����قƂ�ǒN�������Ă��Ȃ��c�c�B�M�і���@�̕��ł��̂��Ȃ���A����Ȏ���ɖڊo�߂�����̏��N�̂悤�Ȗ��z�ɂӂ����Ă���̂��A���͂��ꂩ��l�\�N�ȏ�O�̂��Ƃ��������Ƃ��Ă��邩�炾�B

�@���Z��N�A�܂薾���S�N�̗��N�A�ڂ��͍�ʂ̌������Z�ɓ��w�����B�S���������c�u����苒���ē���̓��������~����A��w�������s�[�N�ɒB�������̔N�A���Z�����܂��w�Z��Љ�Ɉًc�\�����Ă̐����グ���B

�@��������ɂ͊w���^���̉e�������������A�������Ė͕킵���킯�ł͂Ȃ��B���Z���ɂ͍��Z���Ȃ�̂�ނɂ�܂�ʐ؎��Ȏv�����������B�f���ւ̎Q�����Ăт�����c�C�b�^�[���g�ѓd�b���Ȃ��������̎���ɁA�S���̍��Z���������\�����킹���悤�Ɋe�n�œ��������I�ɏW����J���A���Z�S�������������A�X�g���C�L��ł��A�Z���ɗv����˂������B���܂̍��Z���ɂ͑z�����ł��Ȃ����낤���A����Ȏ��オ�������̂��B

�@���܂ł������邲�Ƃɂ��̎�����v���o���A�����̈ӋC�n�̂Ȃ��ɋ������܂�Ȃ��C���ɂȂ�B�����炻��������ɏ������Ƃ͂������ĂȂ����낤�B�ق�̏����O�܂ł����v���Ă����B�����A���܂͂��̎���̂��Ƃ��������ɂ����Ȃ��C�������B����A�����ł͂Ȃ��B�ǂ����Ă��Ȃ��͏����Ȃ��́H�@���Ȃ��ɂ͏����c���Ă����`��������̂�A�Ǝ����Ő₦�������₭������������B

�@���ꂩ�珑���̂͂���ȂɈА��̂����b�ł͂Ȃ����A�Ô��ȉ�ژ^�ł��Ȃ��B�e�����痣��ĕ�炷��w���ƈ���āA���Z���͂܂��e�Ƃ̏Փ˂��������Ȃ��������A���������Ŋ�����킹�鋳�t�Ƃ��^���ʂ���Ԃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B��������w���ƈ���āA���Z���͐����������֎~����Ă���B�����琶�k�ɂ���ē��R���x���͂��邪�A���������̗͂Ő��̒���ς��邱�Ƃ��ł���ƐM���āA��w��ފw���o��̏�ōŌ�܂œ������̂��B

�@���ܐU��Ԃ�A���̎���͊m���ɉ������̉ԉ̂悤�ɂ���������B�����A���a�Ő��Ԓm�炸�̐V�����������ڂ��ƈ���āA�₦�������̐擪�ɗ��������Ď���I�ɑފw���Ă������҂�A�s�]���̈ӎu���т������߂Ɏ���̐����������ے肹����Ȃ������҂ɂƂ��ẮA���̓�N�ɂ������Ȃ����X�����̌�̔ނ�̐l��������Â��A����Ɏl�\���N��̌��݂܂ʼne����^�������Ă���B

�@���̏����������ɂ������đ����Ȃ�Ƃ��v���b�g��g�ݗ��Ă悤�Ǝ��݂��B�����A����܂ł̂ڂ��̘Z�\�N�߂��l�����܂������\��ʂ�ɂ����Ȃ������悤�ɁA�����̐v�}�ȂǍ���Ă��ǂ����Ȃ�̖��ɂ������Ȃ��B�b�̋ؗ��Ă��l���n�߂āA�����ɂ��̂��ƂɋC�Â����B�������Ȃ��B�Ō�܂ł��ǂ蒅���邩�s�������A�����͋L�������𗊂�Ɏ�T��ŏ����i�߂Ă��������Ȃ��̂��낤�B

�@���Z��N�ɂ����̂ڂ�O�ɁA���̏������������������ƂȂ�����l�̏����̂��Ƃ�����n�߂����B

�@�y�m�^���q�Ə��߂ĉ�b�����킵���̂́A�����̓��L�ɂ��Έ��Z��N�̘Z���̂��Ƃ��B�ޏ��͎s���̏��q���Z�ɒʂ���w�N��̐��k�ŁA���C�����Ɍ����邻�̊痧������͑z�����ł��Ȃ��قnj��R�Ƃ��������Ƃ������B��������l�Ŕ���f��̎����f�����悵�A��w������Z�N�g�̏W��ɗU����Ή������ɎQ�����A�W��ł̓}�C�N�������ĕ����Ȃ̎w��������̔j����i�����B

�@�\�܍̂ڂ��͂���Ȕޏ��ɒW�����S����������A�v���]���Ď����̋C������ł��������肵�悤���̂Ȃ�A���Ȃ�������ς肻���Ȃ́H�@���̂��Ƃ����ɑ���Ȃ����m�̂悤�Ɍ���B�P�Ȃ鐫�̑ΏۂƂ������Ă��Ȃ��̂ˁH�@�Ƃ������肳�ꂻ���ŁA���ꂪ�|���āA�����ޏ��̌����甭������R�~���e�����A�\���~���s�E�A�V�������a��ꎟ�i�ׂƂ������P����k�炳�Ȃ��悤�ɁA�K���Ɏ����X���Ă������̂��B�����炻�̌�l�\�N�ȏ�ɂ킽���āA��l���܂ɐG��Ă��݂��̏�����A���������W�ɂȂ�Ƃ́A���̍��͍l���Ă��݂Ȃ�����