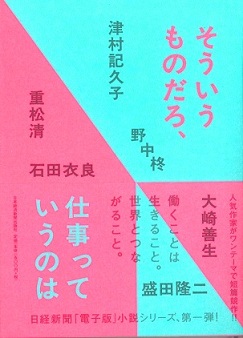

そういうものだろ、仕事っていうのは(共著)

2011年2月23日 日本経済新聞出版社 1500円+税 318頁

[Data]

#2010年5月〜10月、「日本経済新聞・電子版」にリレー連載 (5月 重松清/6月 野中柊/

7月 石田衣良/8月 大崎善生/9月 盛田隆二/10月 津村記久子)

#2011年2月23日、日本経済新聞出版社より刊行

#装丁: 寄藤文平+鈴木千佳子 (文平銀座)

#編集: 苅山泰幸

■提供作品: 「きみがつらいのは、まだあきらめていないから」(原稿用紙換算60枚)

■共著者: 重松清、野中柊、石田衣良、大崎善生、盛田隆二、津村記久子

[インタビュー・ニュース記事]

◎2010年4月25日、日経新聞に 「働く」テーマにリレー小説、連載開始 掲載

◎2010年4月29日、日経新聞に著者インタビュー「入社18年、定年までも18年で決断」 掲載

◎2011年2月21日、日経新聞に 「そういうものだろ、仕事っていうのは」の内容紹介 掲載

◎2011年3月2日、FMヨコハマの番組 「books A to Z」(by 北村浩子)で紹介

音声ファイル配信サイトポッドキャスト で番組を聴けます

[読者の書評]

◎ BIBLIO HOLIC ◎ 読書三昧 ◎ りつこの読書メモ ◎ Amazon

再録「きみがつらいのは、まだあきらめていないから」(冒頭)・・・・・・・・・・・

1

午後五時をすぎると、渉外課の八名の課員が外回りから続々と戻ってきた。ただいま帰りました、と宇田川真治に一礼して自分のデスクに着き、あわただしく鞄を開ける。

「お疲れ」と真治は声をかけながらも、彼らと視線が合わないように顔を伏せ、その日何度目かの眩暈に耐えた。

しばらくは意識が近づいたり遠ざかったりしていたが、親指と人さし指を開いてまぶたを揉みほぐすうちに、回転性の眩暈は去った。部下に気づかれないように小さく息をつき、ふたたびパソコンの画面に目をやる。

それはシンプルな決算書だが、どれだけ注意深く数字を追っても融資先の状況が把握できない。そればかりか少しでも気を抜くと、数字がベルトコンベアに乗せられたように右へ右へと流れてしまう。真治はその流れを止めようとして、月次の買掛金を矢継ぎ早に電卓に打ち込んでみた。

「課長、宇田川課長!」

耳元で突然言われて、真治はビクッとして顔を上げた。

「あの、この額でよろしいでしょうか」

差し出されたメモには、七千円とある。いったいなんの額なのか分からず、うん? と真治は首をひねった。

その仕種の意味を部下は誤解したのだろう。申し訳ございません、と頭を下げて、ことさら声をひそめた。

「予定よりだいぶオーバーしたため、課長のご負担が増えてしまいまして」

ああ、歓迎会の会費か、と真治はやっと気づき、黙って紙幣を手渡した。飲み会の代金は若手社員がカードで支払っておき、翌日、年次の高い順に調整しながら集金していく。四月は飲み会が多く、なにかと物入りだった。

真治は深呼吸をしてパソコンに向かった。未決の稟議書がまだ五件あるが、ここ数日来、得体の知れない不安に胸をしめつけられ、仕事に集中できない。席にじっと座っているだけでもつらい。だが、これ以上ぐずぐずしていたら支店長に迷惑がかかる。真治は信頼できる部下が起案した三件にざっと目を通しただけで意見も付さずに電子決裁印を押し、居たたまれない気分で残りの事案にとりかかった。

「宇田川さん、ちょっと」

融資課長の那倉崇之に声をかけられて、真治は打ち合わせスペースに移動した。

「三輪興産とのつきあいが長いのは知っていますけどね、元本返済の猶予に加えて、追加融資ですか。無謀ですよ。論外です。第一、黒字化する目途も立っていない。これは佐橋くんに差し戻してください。再起案は認めません」

那倉はまだ三十六歳。真治より六年も後輩だが、その言葉は辛辣で容赦なかった。確かに支店の基準では追加融資はあり得ない、と真治も思う。だが、このままでは先方が不渡りを出すのも時間の問題だ、と係長の佐橋に泣きつかれて、真治は他行の保全状況に加えて日次の資金繰り予定表など、詳細な資料を佐橋に命じて用意させたのだった。だが、那倉はその添付資料には目もくれない。

稟議書は、渉外課長から融資課長へ、次長、支店長へと回付される。役職は同じ課長でも、キャリア組の融資課長は支店長候補であり、渉外課長とは歴然とした差がある。

真治は返す言葉もなく呆然としていたが、「体調悪そうですね」と那倉に言われて、へへっ、と笑ってしまった。

那倉は困惑したように眉をひそめている。だが、驚いたのは真治自身だ。なぜそんな下卑た笑い声が自分の口から出てきたのか分からない。さらに信じられないことに握りしめた手の甲にぽたぽたと滴が落ちた。

「宇田川さん、どうしました」

那倉に顔を覗き込まれて、いや、なんでもないから、と真治は笑みを返そうとしたが、相手の顔が滲んでぼやけ、それで初めて自分の頬を伝わる涙に気づいたのだった。